Warning : ce billet d’humeur reflète l’avis de son auteur et n’engage en aucun cas l’ensemble des professionnels du réseau NeuroStim. Il est volontairement polémique.

Depuis plusieurs décennies, la psychiatrie se trouve au carrefour de deux visions. D’un côté, une approche neurobiologique qui considère les troubles mentaux comme des pathologies ancrées dans le fonctionnement du cerveau. De l’autre, une perspective qui tend à réduire ces troubles à des produits de l’environnement, de l’histoire personnelle ou des rapports sociaux. Ce clivage n’est pas seulement théorique : il influence profondément les politiques de santé, la recherche, les pratiques cliniques, et jusqu’à la perception que les patients ont d’eux-mêmes.

Dans le cas de la dépression, cette tension est flagrante. On entend encore trop souvent que « la dépression n’est que le reflet d’un mal-être social », qu’elle serait le symptôme d’une société individualiste, des inégalités, des traumatismes passés, des expériences douloureuses. Bien sûr, l’environnement joue un rôle, personne ne le nie. Mais réduire la dépression à ces dimensions, c’est commettre une erreur : ça serait comme affirmer qu’un infarctus du myocarde (la fameuse « crise cardiaque ») ne serait que la conséquence d’un stress professionnel, ou qu’un cancer serait lié essentiellement à un deuil non résolu. Dans toutes les autres branches de la médecine, personne n’oserait soutenir de telles choses. En psychiatrie, on le tolère encore, et ce sont les patients qui en paient le prix.

1. Les données scientifiques sont pourtant claires : les troubles psychiatriques sont par essence neurobiologiques

Contrairement à ce que certains affirment en disant que « les neurosciences n’ont rien expliqué des troubles psychiatriques malgré des millions investis et des décennies de recherche », les avancées sont considérables. Elles n’ont peut-être pas livré une « clé unique » de la dépression ou de la schizophrénie (parce qu’il n’y en a pas), mais elles ont permis de cartographier des réseaux altérés, d’identifier des mécanismes de vulnérabilité, de suivre l’effet des traitements jusque dans le cerveau. Autrement dit, elles ont déplacé la psychiatrie du champ de la spéculation vers celui des faits observables.

Les travaux d’imagerie montrent des altérations robustes et reproductibles dans la dépression : hypoactivité du cortex préfrontal dorsolatéral, hyperactivité de l’amygdale, perturbation des circuits fronto-limbiques (Mayberg, 1997 ; Drevets, 2008). Ces anomalies ne sont pas des inventions, mais des faits mesurables, corrélés aux symptômes. Lorsque le patient est traité efficacement (médicaments, neuromodulation) ces anomalies se normalisent (parfois totalement, parfois en partie, Fu et al., 2004 ; Liston et al., 2014). Une souffrance qui cède à un traitement biologique n’est pas une métaphore sociale : c’est une maladie.

L’exemple du stress post-traumatique est tout aussi éclairant. Si le trauma suffisait, toutes les victimes d’attentats, de guerre ou d’accidents en souffriraient. Ce n’est pas le cas. La différence tient à des vulnérabilités neurobiologiques : hyperactivité amygdalienne, hypoactivité de l’hippocampe, incapacité du cortex préfrontal médian à inhiber la peur conditionnée, etc. (Rauch et al., 2006). Le trauma est l’élément déclencheur, mais la maladie est dans le cerveau, et elle dépend de sa vulnérabilité biologique.

C’est là toute la force de la recherche en neurobiologie contrairement à ce que disent ses détracteurs : elle n’évacue pas le psychologique ni le social, mais elle les inscrit, elle les « intègre », dans un cadre plus vaste. Le stress, la précarité, la solitude sont des facteurs de risque, mais ils agissent par des mécanismes cérébraux, des neurotransmetteurs, des axes neuroendocriniens. Dire cela ne réduit pas l’humain, au contraire. C’est lui rendre sa complexité. Comme l’affirme Eric Kandel : « Toutes les manifestations de l’esprit, y compris les plus subtiles, ont un corrélat biologique dans le cerveau. »

2. Quand la philosophie remplace la clinique : l’héritage délétère de l’antipsychiatrie

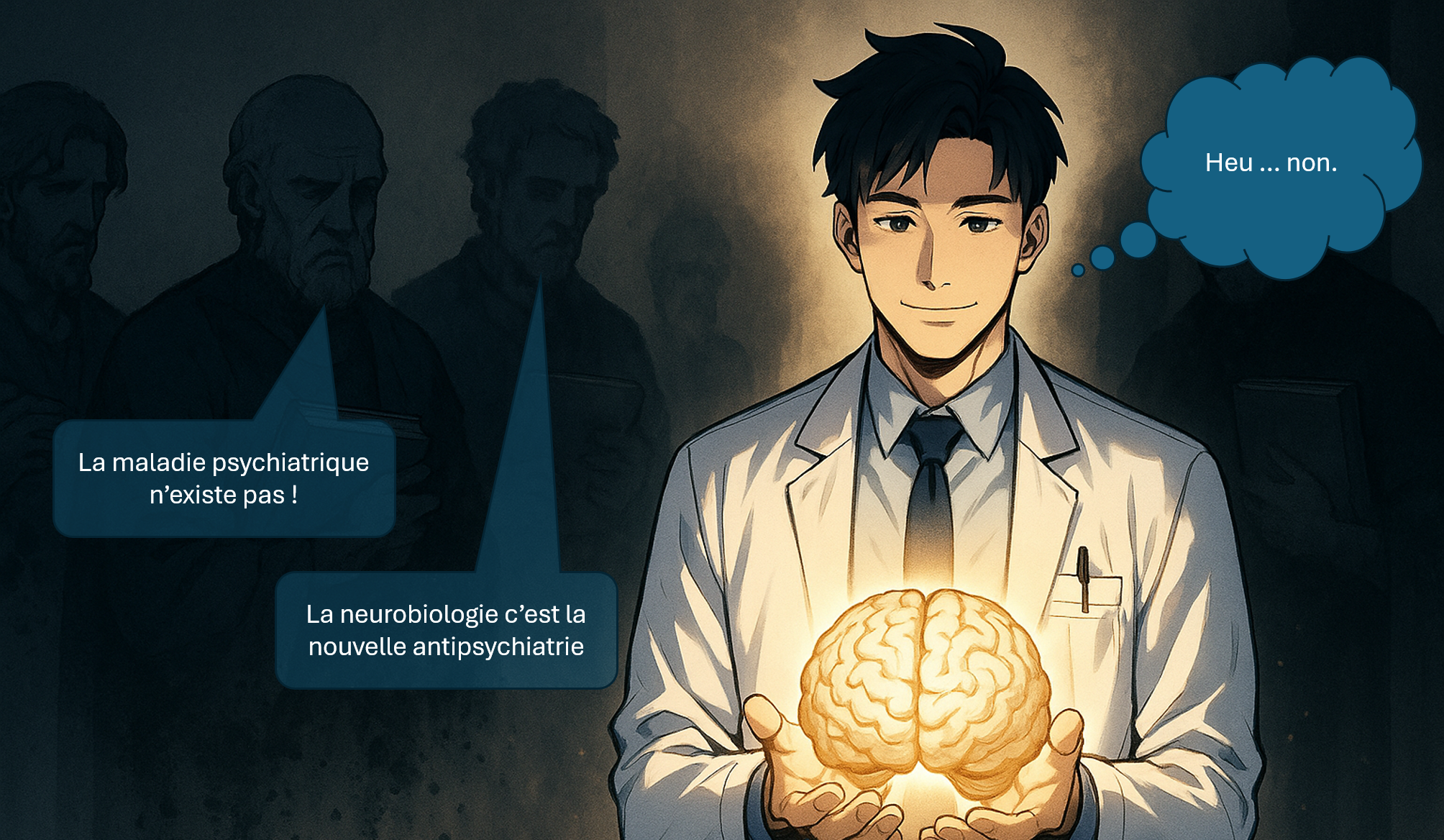

Face à cela, l’antipsychiatrie oppose une posture idéologique : « les médicaments aliènent », « la maladie mentale n’existe pas », tout ne serait que construction sociale. Mais cette rhétorique, séduisante dans un séminaire universitaire, s’effondre face aux faits.

Comment nier l’efficacité des médicaments, dont les méta-analyses montrent qu’ils sauvent des vies ? Comment ignorer la kétamine, qui supprime parfois en quelques heures des années de souffrance ? Comment oublier la rTMS qui en réactivant des circuits préfrontaux diminue de moitié les symptômes chez 60% des patients en dépression résistante ?

Ces traitements ne sont pas parfaits, mais ils démontrent une chose fondamentale : la dépression n’est pas un récit social, c’est une pathologie cérébrale. Une « construction sociale » ne répond pas à un médicament, ni à de la stimulation magnétique transcrânienne, dans des essais contrôlés contre placébo.

Nier cette réalité est une double violence. Une violence faite aux patients, en insinuant que leur souffrance serait un presque un choix, un manque de volonté, ou la conséquence d’une société malade. Mais aussi une violence faite à la recherche, en freinant l’investissement dans la compréhension du cerveau et le développement de nouveaux traitements. C’est une posture confortable pour certains intellectuels, mais désastreuse pour les malades.

Si la psychiatrie a tant de mal à imposer cette évidence qu’elle traite des maladies du cerveau c’est parce que certains penseurs ont œuvré à brouiller les cartes. Il faut avoir le courage de nommer les responsables (et de se faire des ennemis) : Deleuze, Guattari, Foucault, et tout un courant intellectuel qui a parasité la psychiatrie française pendant des décennies.

Leur projet, au départ, pouvait sembler légitime : critiquer les abus de l’institution, la violence des asiles, l’enfermement de la folie. Mais la critique s’est rapidement transformée en dévoiement. Car au lieu de dénoncer l’excès, ils ont nié la réalité même de la maladie. Chez Foucault, la folie devient avant tout un produit de normes sociales. Chez Deleuze et Guattari, elle se mue en puissance créatrice, « schizophrénie révolutionnaire », force de subversion contre l’ordre établi. Ces concepts, séduisants pour l’intellectuel, sont dévastateurs pour le patient.

Ce glissement a eu plusieurs conséquences délétères.

#La première fut une confusion durable entre critique institutionnelle (légitime) et négation clinique. Il ne faut plus enfermer ? C’est une très bonne chose. Mais faut-il pour autant cesser de soigner ? La maladie mentale, ramenée à une fiction sociale, a été banalisée, voire esthétisée, au prix d’un déni de la souffrance. Les schizophrénies n’étaient plus des pathologies graves : elles devenaient une poésie subversive. Pour ceux qui la vivent, cela n’a pourtant rien d’un manifeste littéraire : c’est une prison intérieure.

#La deuxième conséquence fut le sabotage intellectuel du champ médical. À travers L’Anti-Œdipe et ses dérivés, une partie de la psychiatrie française s’est engluée dans la défense de concepts (« agencements machinistes », « machines désirantes », « phallus symbolique », « Nom-du-Père », « stade du miroir », « objet petit a », « signifiant maître ») qui a fait perdre vingt ans à la recherche clinique. Pendant que les autres pays investissaient dans l’imagerie cérébrale, la pharmacologie, les biomarqueurs, la compréhension des circuits neuronaux, la France se passionnait pour des concepts qui n’ont jamais soulagé un patient. Le résultat est cruel : nous avons pris un retard immense dans la recherche psychiatrique, que nous payons encore aujourd’hui. Et c’est d’ailleurs cocasse de constater la violence des attaques dirigées contre la neurobiologie et ceux qui la portent (la Fondation FondaMental, par exemple, systématiquement accusée d’être « collabo des labos », « vendue au capital », « instrument du Big Pharma », « fossoyeuse de la clinique », et j’en passe). Alors même qu’avec des moyens dérisoires au vue des enjeux, elle tente de structurer une recherche psychiatrique qui n’atteint péniblement qu’un dixième (un centième ?) de ce que la recherche en oncologie ou en cardiologie a permis d’accomplir en quelques décennies.

# La troisième conséquence est peut-être la plus grave. Ce courant a créé un climat intellectuel où tout effort de classification, tout diagnostic, tout traitement, pouvait être assimilé à une entreprise répressive. Le psychiatre devenait, par essence, un agent du pouvoir. La rigueur clinique passait pour fasciste. Le patient qui acceptait un traitement était soupçonné de se soumettre. Cela a fragilisé le discours psychiatrique face aux mouvements antipsychiatriques et complotistes, qui continuent aujourd’hui de surfer sur cette rhétorique.

3. L’antipsychiatrie ou le retour du dualisme corps / esprit

Il y a une certaine ironie dans l’antipsychiatrie. Elle se présente comme un courant « matérialiste », ancré dans une critique politique de la société, volontiers anticlérical. Et pourtant, elle repose sur une croyance quasi métaphysique que l’esprit serait séparé du cerveau, comme une substance éthérée, intouchable par la biologie.

Ce dualisme corps/esprit, que la médecine moderne a précisément cherché à dépasser, se retrouve réintroduit par ceux-là mêmes qui prétendent combattre toute pensée religieuse. En niant que les troubles psychiatriques soient enracinés dans le cerveau, l’antipsychiatrie reproduit la vieille fiction d’une âme détachée de toute matérialité. Une critique qui revient souvent « mais voyons, vous croyez vraiment que le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ? C’est absurde ». Oui c’est absurde, parce que ce n’est pas ce que dit la neurobiologie, et dire cela témoigne seulement d’une incompréhension de ce qu’elle est.

Il n’est sans doute pas anodin que les principaux porte-parole de ce courant ne soient pas des médecins, mais des philosophes, des sociologues, des psychologues. Beaucoup parlent de la psychiatrie sans jamais avoir soigné un patient souffrant de schizophrénie en crise ou accompagné une dépression mélancoliforme ECT-requérante. Quant aux quelques psychiatres qui s’y sont ralliés, ils venaient le plus souvent d’un courante qui avait déjà largement abandonné les standards de la méthode scientifique pour se constituer en nouvelle religion.

L’antipsychiatrie se nourrit donc moins de science que d’idéologie, moins d’observations cliniques que de constructions théoriques. Derrière la poésie conceptuelle, Deleuze et Guattari n’ont pas « libéré » la « folie » : ils ont désarmé ceux qui veulent la combattre. Ils ont privé les malades d’une légitimité médicale, et sapé la possibilité même d’une psychiatrie scientifique.

On dira que ce n’est « que » de la philosophie. Mais les idées ont des conséquences qui sont toutes sauf philosophique avec des conséquences directes et dramatiques, car après tout, si la maladie mentale n’existe pas vraiment, si les troubles psychiatriques ne sont que des récits sociaux, alors … la volonté du patient ne peut pas être altérée.

Et quel est le corolaire de cela ? Que le désir de mourir devrait être respecté, sans discussion. C’est ainsi que, dans certains pays, on en arrive à défendre l’euthanasie de patients souffrant de dépression ou de schizophrénie, au nom d’un « libre arbitre » supposé intact puisque rien n’expliquerait qu’il ne le soit pas.

C’est une ironie tragique : après avoir nié la réalité biologique de la maladie, on en déduit logiquement que rien ne justifie d’empêcher le malade de se supprimer.

Ce scénario n’est pas de la science-fiction. Aux Pays-Bas, premier pays à avoir dépénalisé l’euthanasie en 2001, le nombre de cas d’euthanasie psychiatrique n’a cessé de croître. De jeunes adultes peuvent y être euthanasiés au motif que leur souffrance est jugée « insupportable et sans perspective d’amélioration »… Alors qu’on sait parfaitement qu’en réalité il est impossible de poser un pronostic fiable sur ces situations. Autrement dit, ces euthanasies sont commises sur des personnes qui auraient pu se rétablir.

Une étude de Cambridge en 2023 montre que des patients atteints de troubles du spectre autistique ou de handicap mental font désormais partie des demandes acceptées. Maintenant la « souffrance psychique » est invoquée de manière tellement large que les critères originels en sont vidés de leur sens. Quoi de plus logique, si la psychiatrie est une science sociale ou une science humaine, que de réduire la souffrance à une interprétation purement subjective, négociable, extensible à l’infini ?

Ce que révèle ce glissement, c’est que l’antipsychiatrie, en niant l’altération du discernement (qui traduirait l’origine neurologique du trouble) propre aux troubles mentaux, finit par légitimer la mise à mort des patients au nom de leur « liberté ». Mais cette liberté est une illusion : le désir de mourir dans la dépression n’est pas une décision éclairée, c’est un symptôme. La fonction première de la psychiatrie est précisément de reconnaître cette altération, de protéger le sujet de son propre désespoir, et de lui donner une chance de rémission. En niant cela, on ne défend pas les patients : on les abandonne.

4. La psychiatrie neurobiologique serait la « nouvelle antipsychiatrie » ?

Il faut revenir sur une confusion centrale, régulièrement entretenue par les mouvances antipsychiatriques qui tentent, par une pirouette rhétorique, de faire croire que l’antipsychiatrie se situerait ailleurs. Selon cette logique, la véritable menace ne viendrait plus des discours qui nient la maladie, mais… de la psychiatrie scientifique elle-même. Une inversion accusatoire : la neurobiologie serait la « nouvelle antipsychiatrie ».

Pour nourrir ce récit, on caricature la psychiatrie moderne en la réduisant à une mécanique simpliste : tout serait ramené à une molécule, à une prescription automatique, à une sorte de distributeur de médicaments. Et en miroir, on érige la parole, le lien, l’alliance thérapeutique comme les seules formes de soin authentiques.

Cette opposition est fausse et malhonnête. La psychiatrie contemporaine n’a jamais dit que la relation thérapeutique ne comptait pas, que la parole ou le lien n’ont pas d’importance. Ce que l’on dit c’est qu’il existe des situations où, sans la bonne molécule, rien n’est possible. Une dépression mélancolique sévère ne cède pas à la seule chaleur d’une relation humaine, pas plus qu’une crise psychotique ne disparaît par la parole. La relation est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante.

Le modèle neurobiologique est précisément celui qui permet de penser ensemble ces dimensions. L’alliance thérapeutique, loin d’être « hors biologie », modifie les circuits de récompense et d’attachement. La psychothérapie transforme les réseaux neuronaux impliqués dans la mémoire et l’émotion. Le stress chronique modifie la plasticité synaptique. La parole agit sur la neurochimie. La biologie, ce n’est pas l’exclusion du psychologique, c’est son substrat. La pensée influence le cerveau autant que le cerveau influence la pensée, et c’est cette boucle infiniment complexe que nous cherchons à comprendre.

Qualifier cela de « nouvelle antipsychiatrie », c’est donc commettre un contresens. La véritable antipsychiatrie, hier comme aujourd’hui, c’est celle qui nie la dimension médicale, qui rejette les traitements, qui fantasme un monde sans psychiatrie. La psychiatrie scientifique, elle, assume d’être une spécialité médicale, soumise aux mêmes exigences de preuve que la cardiologie ou l’oncologie. Elle n’abolit pas la complexité, elle la rend intelligible.

Les antipsychiatres d’aujourd’hui aiment se présenter comme des penseurs de la « complexité », alors même qu’ils la nient. Ils dénoncent une « attaque scientiste » contre la psychiatrie, comme si le fait d’exiger des preuves et de comprendre les mécanismes était une agression. Mais la psychiatrie n’est pas un sanctuaire philosophique, c’est une spécialité médicale. Et comme toute spécialité médicale, elle doit être soumise à la rigueur scientifique. Ce n’est pas une attaque, c’est une évidence.

Cela ne veut pas dire qu’elle ignore la parole, le lien, le vécu. Cela veut dire qu’elle ne peut pas se contenter de spéculations. La science avance, nous comprenons mieux les mécanismes neurobiologiques, les interactions avec le psychologique et l’environnement. Oui, ce progrès rend obsolètes certaines approches anciennes. Mais c’est l’histoire de la médecine : l’IRM rend la transillumination à la bougie obsolète, la neurobiologie dépasse la métaphore. On peut philosopher indéfiniment sur « l’âme », mais pendant ce temps, des vies sont en jeu.

5. La neurobiologie n’est pas le déni de la psychologie, elle est son support.

On objecte souvent que « tout n’est pas biologique », que certaines dépressions seraient « psychologiques », d’autres « sociales », etc.

Mais si on va au fond des chose on pourrait interroger ce veut dire une telle distinction. Qu’est-ce qu’une cause « psychologique » si ce n’est une représentation qui va activer certains réseaux neuronaux ? Qu’est-ce qu’une cause « sociale » si ce n’est une situation qui va générer du stress, lequel vient dérégler des circuits cérébraux impliqués dans l’humeur, la motivation, la cognition ?

L’organisme humain n’a pas d’autre lieu d’intégration de l’expérience que son système nerveux central. Le stress, qu’il soit psychologique ou environnemental, ne reste pas suspendu dans l’air : il se traduit en cascades biologiques, neurochimiques et hormonales.

Nous allons volontairement simplifier à l’extrême les mécanismes à l’œuvre pour illustrer ce propos à l’aide de deux exemples.

# La perte d’un proche, une rupture amoureuse, un échec scolaire ou professionnel peuvent constituer un important stress psychologique. L’événement active des circuits émotionnels, en particulier l’amygdale, qui joue un rôle central dans la détection de la menace et la mémoire affective. Cette activation soutenue perturbe l’équilibre du cortex préfrontal (impliqué dans la régulation de l’émotion) et de l’hippocampe (essentiel pour contextualiser les souvenirs). Le résultat est un biais de perception : tout paraît plus menaçant, plus douloureux, plus désespérant. C’est là que se forme le noyau de la dépression réactionnelle.

# La précarité économique, la perte d’emploi, l’isolement social prolongé constituent des stress environnementaux avérés. Ces situations déclenchent de manière répétée l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS), provoquant une libération chronique de cortisol. Or, on sait que l’excès prolongé de cortisol altère la neurogenèse hippocampique, réduit sa taille (mesurable en IRM), et perturbe la plasticité synaptique. Le stress chronique modifie également l’activité du système dopaminergique, entraînant perte de motivation et anhédonie. Ce que certains appellent « dépression sociale » n’est donc pas un simple récit, mais une traduction biologique de l’adversité.

Ainsi, distinguer les causes psychologiques et environnementales est utile et indispensable pour cibler les interventions (psychothérapie, aide sociale, changement de conditions de vie), mais dans tous les cas, la production des symptômes passe par une dérégulation neurobiologique. Tout converge dans le cerveau.

Cette conception n’a rien de réducteur. Au contraire, elle permet de dépasser les oppositions stériles entre psychologique, social et biologique. L’esprit et le monde extérieur influencent le cerveau, et le cerveau traduit ces influences en symptômes. La dépression, le PTSD, l’anxiété ne sont donc pas des « inventions » culturelles : ce sont la façon dont le cerveau répond à certaines formes de stress.

Et tout comme il existe des cancers chez des gens sans aucun facteurs de risque, il existe des troubles psychiatriques sans facteurs de stress. Des troubles qui arrivent chez des gens qui n’ont vécus aucun traumatisme, qui ont eut une enfance heureuse, qui sont épanouis dans leur travail et leur vie de famille, des gens qui, comme on dit, « on tout pour être heureux ». Et plutôt que de prendre ça comme preuve d’un substrat neurobiologique prédominant, les antipsychiatres vont évoquer d’autres choses : « ces gens ne sont pas au courant de leurs propres traumatismes ! » « ils faut qu’ils fassent un travail sur eux même pour comprendre pourquoi ils étaient malheureux sans s’en rendre compte » « peut être qu’ils croyaient que leur famille était étayante alors qu’en fait non ». C’est la double peine : on nie leur maladie et on leur explique que ce qu’ils croyaient acquis (une enfance sécure, une vie de famille épanouie) ne l’est pas… En somme, on ajoute à la souffrance biologique le soupçon imaginaire, et l’on transforme une maladie du cerveau en procès à charge contre la vie entière du patient.

Il est temps d’assumer que la psychiatrie est une médecine du cerveau, et non un espace flottant entre psychologie et sociologie. Ce plaidoyer pour la neurobiologie n’est pas un rejet du psychologique ou du social. Il s’agit au contraire de dépasser l’opposition stérile entre « cerveau » et « société ».

L’humain est un tout, mais ce tout passe par le cerveau. Les émotions, les souvenirs, les traumatismes, les interactions sociales n’existent que parce qu’ils trouvent un support biologique. Ne pas le reconnaître, c’est refuser d’affronter le réel.

La dignité des patients est en jeu. Car dire que la dépression est une maladie du cerveau, ce n’est pas réduire les individus à des circuits neuronaux : c’est reconnaître que leur souffrance est réelle, qu’elle mérite la science, et qu’elle appelle des traitements.

Tout l’enjeu est là : refuser l’opposition artificielle entre biologie et sens. La psychiatrie ne doit renoncer ni à la science qui fonde sa légitimité, ni à l’humanité qui fonde sa raison d’être.

No responses yet